最近打算复习一遍计网的知识,就把之前为考试准备的知识点进行整理,分享知识并督促自己。

参考:《计算机网络》谢希仁 ,曹轶臻老师ppt

概念问题

1.分组交换的要点

(1)发送端:分组,在发送之前把较长的报文(Message)划分为更小的等长数据段,加上首部(header)后构成一个分组。

(2)传输过程:先存储再转发(Store and forward),分组作为传递单元。

(3)接收端:收到分组(无顺序限制)剥去头部,恢复成原来的报文。

【优点】

(1)高效,传输过程中动态分配传输带宽,对通信链路逐段占用;

(2)灵活,为每一个分组独立地选择最合适地转发路由;

(3)迅速,以分组为传输单位,可以不先建立连接就能向其他主机发送分组;

(4)可靠,保证可靠性地网络协议;分布式多路由的分组交换网,使网络有很好的生存性。

【缺点】

各节点排队可能产生时延;首部需要内存开销。

2.从多个方面比较电路交换、报文交换、分组交换的主要优缺点

| 传输方式 | 连接建立时延 | 传输过程产生时延 | 信道利用率 | 稳定性 | 可靠性 | 目标数 | 适用场景 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 电路交换 | 建立连接后,物理通路数据直达 | 大 | 小 | 低 | 高 | 低 | 一对一 | 传送数据量很大,且传送时间远大于呼叫时间 |

| 报文交换 | 预先建立专用通信线路,交换节点先存整体再转发 | 无 | 大 | 较高 | 较高 | 较高 | 一对多 | 端到端的通路由很多段的链路组成,更需要提高信道利用率 |

| 电路交换 | 分组加头,先存再转 | 无 | 大 | 高 | 低 | 高 | 一对多 | 端到端的通路由很多段的链路组成,(因时延小)尤其适用于计算机之间的突发式的数据通信 |

3.互联网基础结构发展的三大阶段,及主要特点

(1)1969-1983:从单个网络ARPANET向互连网发展的过程。

1969年美国国防部创建第一个单个分组交换网APRANET。1983年TCO/IP协议称我为ARPANET上的标准协议,使得所有遵循该协议的计算机都能利用互连网相互通信。

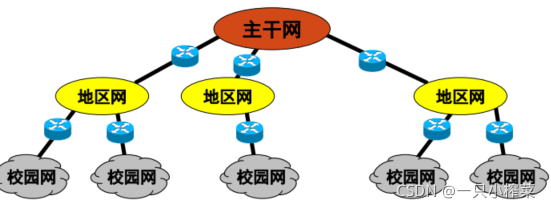

(2)1985-1993:建立三级结构的互连网。

1985年NSF围绕6个大型计算机中心建设计算机网络NSFNET,它是一个三级计算机网络,分为主干网、地区网、校园网(或企业网)。

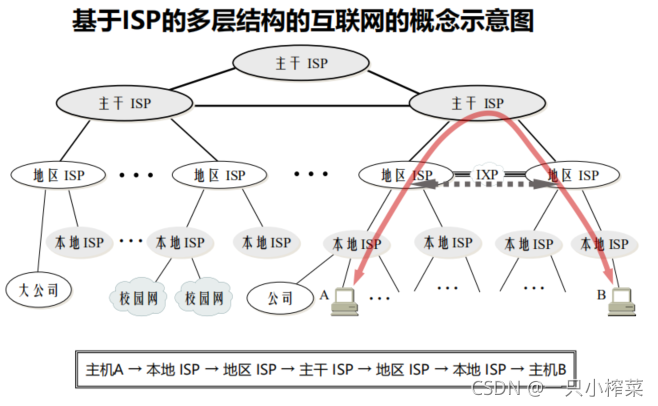

(3)1993年后:逐渐形成了多层次ISP结构的互联网。

1993年起,NSFNET逐渐被若干个商用的互联网主干网替代,于是出现了互联网服务提供商(ISP)。基于ISP的多层结构,自上而下大致为:主干ISP->地区ISP->本地ISP->校园网/公司->主机。

4.计算机网络的类别,以及各种类别网络的特点

(1)按照网络的作用范围分类

| 类别 | 应用场景 | 作用距离 |

|---|---|---|

| 广域网 WAN | 长距离高速链路,如跨国 | 几十到几千km |

| 城域网 MAN | 城市 | 5-50km |

| 局域网 LAN | 校园网、企业网 | 1km |

| 个人区域网 PAN | 个人使用电子设备间 | 10m |

(2)按照网络的使用者分类

| 类别 | 特点 |

|---|---|

| 公用网 | 电信公司出资建造的大网络,所有愿意按照电信公司规定交纳费用的人都可以使用 |

| 专用网 | 某部门为满足本单位的特殊业务工作需要而建造的网络,不向单位以外的人提供服务 |

(3)按照接入网络的方式分类

<1>电话线拨号接入 <2>宽带接入

5.互联网的两大组成部分(边缘部分和核心部分)的特点是什么?它们的工作方式各有什么特点?

(1)边缘部分

【特点】由所有连接在互联网上的主机组成。是用户直接使用的,用来进行通信(传送数据、音频、视频)和资源共享。

【工作方式】

<1> 客户-服务器方式(cs)

描述进程之间服务和被服务的关系:客户是服务请求方,服务器是服务提供方。客户程序被用户调用后,主动向远地服务器请求服务。

-> 客户程序不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统,但必须要知道服务器程序的地址。

->服务器程序是一种专门提供某种服务的程序,可同时处理多个远地或本地客户的请求,系统启动后即自动调用并一直不断地运行着,被动地等待并接受各地客户地通信请求。服务器不需要知道客户程序的地址。一般需要有强大的硬件和高级的操作系统支持。

<2> 对等连接方式(peer to peer)

两台主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方哪一个是服务提供方。只要两台主机都运行了对等连接软件,它们就可以进行对等连接通信、互相服务和提出请求。这种连接方式是可传递的。

(2)核心部分

由大量网络和连接这些网络的路由器组成。核心部分为边缘部分提供服务:连通性和交换。工作方式为路由器的分组交换,其任务是转发收到的分组。

6.网络体系的结构为什么要采用分层次的结构?

大化小。(分而治之)

相互通信的两台计算机之间的协调工作十分复杂,“分层”可将庞大而复杂的问题,转化为若干较小的局部问题,而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

7.网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?

(1)语法:数据与控制信息的结构或格式

(2)语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作,做出何种反应

(3)同步:时间实现顺序的详细说明

8.试述具有五层协议的网络体系结构的要点。

| 层 | 任务 | 交互对象 | 遵循协议 | 交互数据单位 |

|---|---|---|---|---|

| 应用层 | 通过应用进程之间的交互来完成特定网络应用 | 进程(正在运行的程序) | DNS HTTP SMTP | 报文message |

| 运输层 | 向两台主机进程之间的通信提供通用的数据传输服务 | 两台主机中的进程 | TCP UDP | 报文段segment(用户数据报) |

| 网络层 | (1)为分组交换网上的不同主机提供通信服务(2)选择合适的路由,使源主机运输层所传下来的分组,能通过网络中的路由器找到主机 | 不同主机 | IP | 分组(IP数据报) |

| 数据链路层 | (1)在两个相邻节点之间传送数据时,将网络层交下来的IP数据报组装成帧(2)在两个相邻节点间的链路上传送帧 | 两台主机中的数据 | 链路层协议 | 帧framing |

| 物理层 | (1)保证接收方收到的比特流中0/1与发送方发送的一致(2)确定连接电缆的插头因当有多少根引脚以及各引脚应如何连接 | 两台主机中的比特流 | 物理层协议 | 比特bit |

9.试解释everyting over IP 和 IP over everything的含义。

everyting over IP: IP协议可为各式各样的应用程序提供服务。

IP over everything:各式各样的应用程序都必须通过遵守IP协议来连接。

计算问题(未完待补)

主要涉及计算:时延、网络利用率、数据率、传输效率。

1.在下列条件下比较电路交换和分组交换:

要传送的报文共x bit。从源点到终点共经过k段链路,每段链路的传播时延为d s,数据率为b bit/s。

在电路交换时:电路的建立时间为s s。在分组交换时:分组长度为p bit。

各节点的排队等待时间不计。问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的要小?

2.假定网络的利用率到达了90%,试估算一下现在的网络时延试它的最小值的多少倍?

3.收发两端之间的传输距离1000km,信号在媒体上的传播速率为2*108m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:

(1) 数据长度为107bit,数据发送率为100kbit/s。

(2)数据长度为103bit,数据发送率为1Gbit/s。

(3)从以上计算结果中得到什么结论?