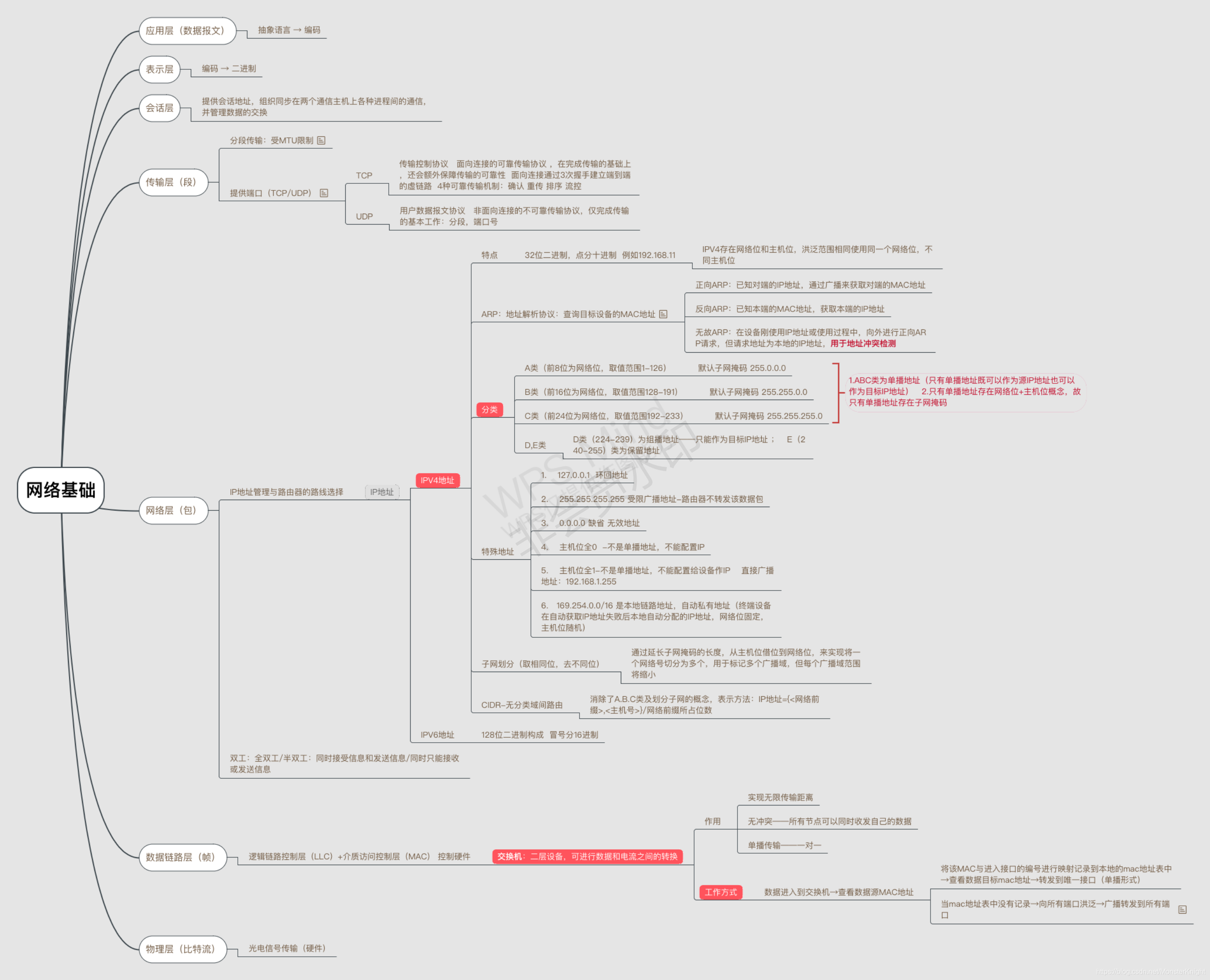

1. OSI 开放式系统互联参考模型

应用层 :将抽象语言转换成编码(人机交互)

表示层 :将编码转换成二进制

会话层 :提供会话层地址,应用程序内部的区分地址(无标准格式)

传输层 :TCP/UDP 协议功能 – 分段(受MTU限制,存在最大传输单元所以要分段

传输) 提供端口号(进程和提供服务的接口)

网络层 :IPV4、IPV6 --互联网协议 逻辑寻址

数据链路层: (逻辑链路控制层LLC+介质访问控制层MAC)控制硬件,交换机

物理层

(注:MTU:最大传输单元,默认1500,数据经过上三层的加工处理后,将来到传输

层;需要分段数据,每段数据的最大容量不能超过MTU值; 分段是为了让多个节点

可以在相互间影响较小的情况下共享带宽;)

2. Tcp/IP协议栈道(4层协议)

应用层:(各种协议:TELNET、FTP、SMTP等):数据报文

传输层:(TCP/UDP):数据段

网络层:(IP):数据包

网络接入层:(包含七层协议中的数据链路层和物理层):数据帧和比特流

3. 路由器发展过程

3.1集线器(HUB)

缺点:同一个广播域,不安全;产生垃圾信息;地址问题;信息冲突

解决方案:MAC地址、CSMA/CD-载波侦听多路访问-冲突检测(排队)

但是不能完全解决冲突并会增大延迟

3.2网桥-交换机(数据链路层设备可以进行数据和电流间的转换)

特点:

无限传输距离:因为交换机能够进行数据和电流转换,每经过一个交换机进行一次重新读写

完全没有冲突:所有节点可以根据MAC地址表同时首发自己的数据

单播:一对一通讯,基于MAC地址表,当不知道目标地址表时进行洪泛得到目标MAC再单播通讯

缺点:洪泛范围太大时网络太卡

3.3路由器(网络层)

路由器作为洪泛范围的边界,连接不同洪泛范围

4. TCP/UDP协议(传输层)

4.1 UDP特点

用户数据报文协议 – 非面向连接的不可靠传输协议,仅完成传输层基本工作—分段、端口号,但是传输较快,占用资源较小

4.2 TCP特点

传输控制协议 – 面向连接的可靠传输协议

面向连接:通过三次握手建立端到端虚链路

在完成传输层的基本工作之上,还需要额外的保障传输的可靠性;

可靠传输:4种可靠传输机制 – 确认、排序、重传、流控(滑动窗口)

注:什么是面向连接:就是在数据传输之前,使用预备的协议建立点到点

的链接,然后再进行数据传输

后面还会具体讲!!

5. IPV4地址

1、基本知识

1.1.网络位+主机位 子网掩码(例如192.168.1.1 255.255.255.0)

1.2.网络位越长决定广播域可以越多,反而越少。主机位越长决定一个广播

域内连接的PC数量可以越多,反之越少

1.3. 存在ABCDE分类:

其中ABC为单播地址 — 只有单播地址既可以作为源ip地址也可以作为

目标ip地址

D类为组播地址 –只能作为目标ip地址

E类为保留地址

基于ip地址的第一个8位进行分类:

A 0 – 127 (可用为1-126 )

B 128-191

C 192-223

D 224-239

E 240-255

另外只有单播地址中存在网络位(标识对应广播域)+主机位概念,故只

单播地址存在子网掩码;

ABC三类的区别:

A 默认的子网掩码 255.0.0.0

B 255.255.0.0

C 255.255.255.0

全F地址 --- 广播地址

广播:逼交换机泛洪

广播域:交换机的泛洪范围

2、特殊地址

1、127.0.0.1 环回地址 测试使用

2、0.0.0.0 缺省路由-代表所有 或 无效地址—代表没有

3、255.255.255.255 受限广播地址

4、在每段地址中主机位全0;全1;

192.168.1.0/24 主机位全0—网络号

192.168.1.255/24 主机位全1—直接广播地址

5、169.254.0.0/16 自动私有地址、本地链路地址,终端设备在自动获取IP地址失败后,本地自动分配的IP地址,网络位固定,主机位随机

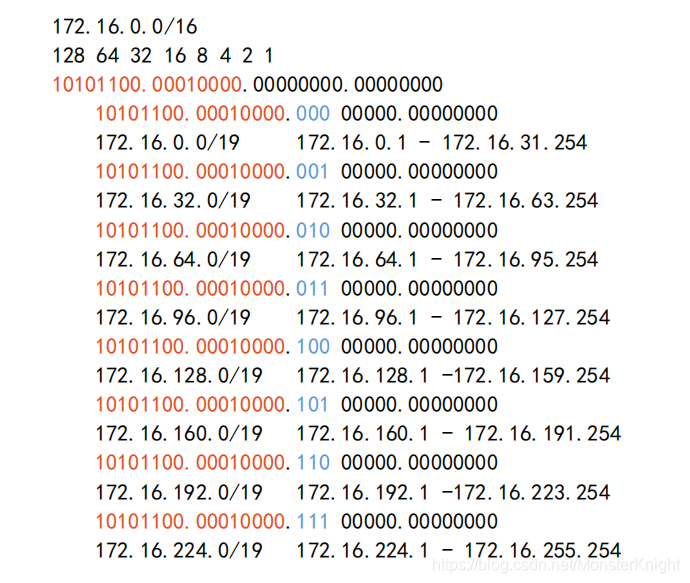

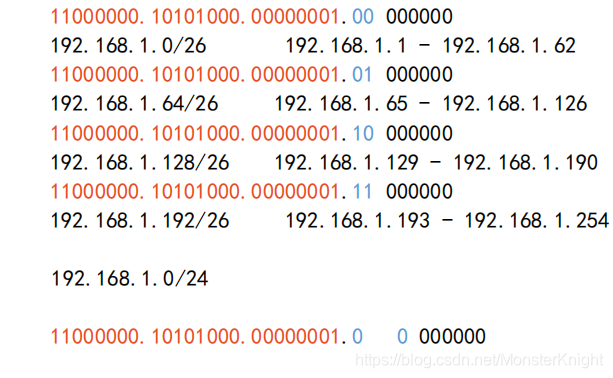

3、子网划分和汇总

3.1、VLSM—可变长子网掩码

通过延长子网掩码的长度;将一个网络号逻辑的切分为多个—子网划分

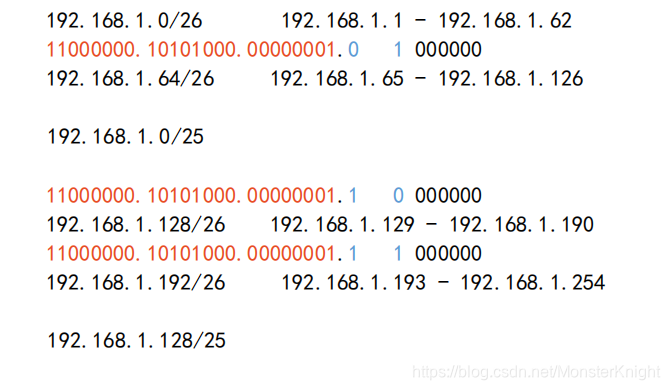

3.2、CIDR—无类别域间路由

取相同位,去不同位;将多个网络号逻辑的合成一个—子网汇总:汇总后,汇总网段的子网掩码长于或等于主类掩码长度

超网:汇总后,汇总网段的子网掩码,短于主类;

6.静态路由(手工配置)

1.基础配置命令:

<Huawei>system-view //进入系统

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0 //进入0/0/0接口

[Huawei-GigabitEthernet 0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配给0/0/0口IP

[Huawei-GigabitEthernet 0/0/0]quit //退出当前一层

<Huawei>display ip interface brief //查看接口IP地址配置情况

[Huawei]sysname R1 //修改路由器的名字为R1

[Huawei-GigabitEthernet 0/0/0]undo ip addresss 192.168.2.1 24 //删除命令操作

<Huawei>display mac-address //查看交换机的mac地址

静态路由全网可达配置命令:

[r1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2 //目标网络号(范围),下一跳(具体IP)

[Huawei]ip route-static 2.2.2.0 24 GigabitEthernet 0/0/1 //目标网络号,下一跳或出接口

2.DHCP动态主机配置协议

同一分发管理ip地址的协议;C/S模型—客户端+服务器模式

需要获取ip地址的设备为客户端,进行ip地址分发的设备为服务端;一般为路由器给在同一个广播域的主机下发IP地址,前提是路由器已有IP

成为DHCP服务器的条件:

1、该设备需要直连到获取ip地址范围的接口或网卡(处于同一广播域)

2、该接口或网卡必须已经配置了合法ip地址;

配置命令:

[Huawei]dhcp enable 先在设备上全局开启dhcp服务功能

在一台设备上可以创建多个池塘,但一个池塘只能管理一个广播域;

[Huawei]ip pool a //创建DHCP池塘,名为a;

[Huawei-ip-pool-wangcai]network 192.168.1.0 mask 24 //关联接口,制定范围

[Huawei-ip-pool-wangcai]gateway-list 192.168.1.1 //明确网关ip地址

[Huawei-ip-pool-wangcai]dns-list 192.168.2.20 114.114.114.114 //DNS服务器地址

再到需要进行地址下放的接口上,进行服务的开启

[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]dhcp select global

在路由器中查看路由表

<Huawei>display ip routing-table

3、路由器的作用和工作原理:

1、用于不同网络间的互联

2、为它所承载的数据做路径的选择—选路(路由)

当一个数据包进入路由器后,路由器将基于数据包中的目标ip地址,查询本地的路由表;若表中存在记录将无条件按照记录转发;若没有记录将丢弃该流量;默认路由器是以一个网段为目标进行记录;默认仅存在直连网段的路由;

[r1]display ip routing-table //查看路由表

[r5]display current-configuration //查看设备的当前所有配置

非直连网段为未知网段,获取未知网段的方式:

1、静态路由—手写路由表

2、动态路由—在路由器上选择相同算法的协议后,协议间自动沟通计算生成路由表(包括RIP,OSPF等)

静态路由配置命令:

[r1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2

目标网络号 下一跳

注:下一跳:流量从本地发出后下一个进入的路由接口ip地址;

4、静态路由的扩展配置

4.1、负载均衡

当路由器访问同一个目标,具有多条开销相似路径时,可以让设备将流量拆分后延多条路径同时传输; – 叠加带宽

4.2、手工汇总

当路由器访问多个连续子网(可汇总网段)时,若均通过相同的下一跳;可以将这些网段进行汇总计算,之后仅编辑到达汇总网段的静态路由即可;大大减少路由器路由表条目数量,加快转发效率;但会出现路由黑洞

4.3、路由黑洞

在汇总地址中若包含网络内实际不存在的网段时(例如192.168.1.1/23和192.168.1.2/23中有一条IP地址关闭),将可能到流量有去无回;浪费链路资源 — 良好的地址划分和精确汇总计算可以尽量的减少黑洞出现;需要好的子网划分

4.4、缺省路由

一条不限定目标的路由条目;查表时,在查看完本地路由表中所有的直连、静态、动态路由后,若依然没有记录才使用缺省路由;

配置命令

[r5]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2 //全零代表所有

4.5、空接口路由

当路由黑洞与缺省路由相遇,必然出现环路;

防止办法为:在黑洞路由器上配置一条到达汇总网段的空接口路由;空接口相当于垃圾桶,丢弃多余的路由条目

配置命令

[r5]ip route-static 1.1.0.0 22 NULL 0

4.6、浮动静态路由

通过修改默认的优先级,可以实现静态路由备份的效果;

配置命令

[r5]ip route-static 99.1.1.0 24 21.1.1.2 preference 61 //将目标地址为99.1.1.0 24下一跳地址为21.1.1.2的路由路径的优先级从默认的60改为61

静态路由默认优先级60,数值越小越优

4.7、环回接口

pc存在环回网卡,用于检测系统网络组建;同理在路由器上配置环回接口,也可以起到相同的作用(也可用于实验环境时,模拟连接用户pc的接口)

配置命令

[r1]interface LoopBack ? //查看创建环回接口范围

<0-1023> LoopBack interface number //提示环回接口范围为0-1023

[r1]interface LoopBack 0 //创建环回接口0

[r1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 24 //配置ip地址

名词注解:

DNS:域名解析服务,已知域名进行ip地址查询

封装:从高层向低层的数据加工过程,过程中数据包逐渐增大

解封装:从低层向高层的数据识别过程;

洪泛:交换机为未知的目标mac地址,进行数据帧所有接口复制的行为

广播:迫使交换机进行洪泛,最终将本地的一个数据包转发给本广播域所有的节点;

PDU:协议数据单元,对各个数据封装的单位标记

上三层(应用、表示、会话)— 数据报文

传输 --段

网络层 –包

数据链路层—帧

物理层—比特流

补充:网络基础

1、网络拓扑

1.直线型拓扑(总线型拓扑):一处断开则整个网络断开,安全性不好,延时性高

2.环形拓扑

3.星型拓扑

4.网状拓扑

5.混合型拓扑–多环型

性价比最高的结构----星型结构

集线器(hub)----物理层设备

2、MAC地址

地址:MAC地址-----SMAC源MAC地址,DMAC目标MAC地址(利用MAC地址

来转发流量)

缺点:存在冲突----需要排队(CSMA/CD 载波侦听多路访问技术/冲突检测)

存在延时

存在安全问题

MAC地址是芯片出厂时厂家按照规范烧录的(物理地址)

由48位二进制组成----二层地址;前24位代表厂商,后24位为厂商分配的串号

ipconfig/all 在CMD命令控制栏中查看MAC地址

3、交换机

二层设备 可进行数据和电流间转换

1.增加接口密度

2.无限延长传输距离

3.完全解决冲突----所有节点可以同时收发数据

4.单播----一对一的传输

4、交换机的工作原理

数据进入交换机,交换机先看源MAC地址,将源MAC地址和进入接口的

映射关系记录在MAC地址表中,然后在看目标MAC地址,根据目标MAC

地址查看MAC地址表。如果有对应记录,则从对应接口转出,实现单

播 。若没有对应记录,则进行泛洪。

泛洪:除了进入的接口外,将数据转发给其他所有接口。

泛洪范围:同一个广播域内,洪泛范围相同使用同一个网络位不同主机位;

不同洪泛范围网络位不能相同

注:一个接口可以对应多个MAC地址,一个MAC地址只能对应一个接口

MAC地址表 — 300s老化时间

5、路由器:三层设备(网络层)

作用:1.隔离泛洪范围(路由器的一个接接口对应一个泛洪范围)

2.转发数据

IP地址:逻辑地址(IP----互联网协议)

32二进制构成 ---- IPV4 ---- 点分十进制

128位二进制构成 ---- IPV6 ---- 冒分十六进制

6、ARP—地址解析协议 通过对端的一种地址来获取对端的另一种地址

- ARP工作过程: ARP发送广播请求包,所有收到广播包的设备首先将源IP

和源MAC的映射关系记录在本地的ARP缓存表中。然后查看请求的IP,如果

不是自己的本地IP,则将数据包丢弃:若是自己本地IP,则将以单播的形式

回复ARP应答。在之后的数据传输中,优先查看本地的ARP缓存表,若本

地没有缓存记录,再发送ARP广播请求。(ARP缓存表老化时间180s

2.ARP的分类

正向ARP-- 已知对端的IP地址,通过广播来获取对端的MAC地址

反向ARP-- 已知本端的MAC地址,获取本端的IP地址

无故ARP-- 在设备刚使用ip地址或使用过程中,向外进行正向ARP请求

但请求的地址为本地的ip地址;–用于地址冲突检测

7、电脑网络连通性检测(基础版)

在CMD中ping自己的IP地址,如果ping通则代表电脑系统是没问题的,之

后再ping网关的IP地址,ping通则代表电脑到路由器的接口是没问题的,之

后再ping本端的虚拟IP地址(127.0.0.1)可以检测实际电脑网卡有无问题

再ping同一个广播域的其他PC,则可以检测交换机是否正常工作。

Ipconfig /all ------ 在CMD命令控制栏中查看MAC地址

ping:发送一个ICMP协议数据包,强制要求对端回一个ICMP协议数据包

检测网络连通性的工具。

附

:VLSM ----- 可变长子网掩码

(子网划分)

CIDR ---- 无类域间路由 – 汇总 – 取相同,去不同

以太网:早期局域网的解决方案。依靠我们的MAC地址进行寻址的网络。目前也应用于广域网中。

继续更新中——